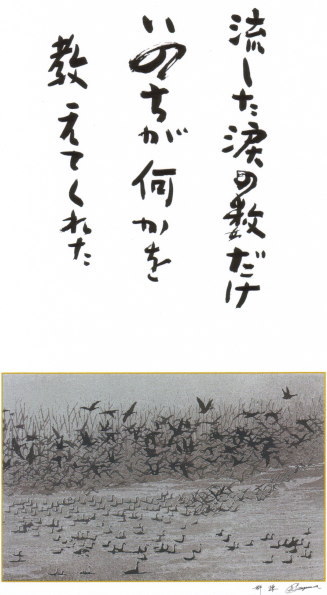

流した涙の数だけ いのちが何かを 教えてくれた

がんで伴侶を失ったひとのところに伺ったときのことでした。

「うちのひとがこんな手記を遺してくれました」

そう言って几帳面に書きつづった大学ノートを見せてくださいました。書き出しは、がん告知を受けてからでした。日付けと書いた時間まで、一回一回きちんと書かれてあり、この方の人柄がしのばれるものでした。そこには、病院の検査の後、結果がわかるまでの不安と、告知を受けた後の動揺と平静さを保とうとする葛藤までが素直に書かれていて、胸が苦しくなるのを押さえることができませんでした。

「〝まさか!〟私は心のなかで何度も叫んだ。〝俺がそんな病気になるはずはない〟と心のなかでつぶやいた。いや、そう思いたかった。医師は機械的にがん告知をした。いまならまだ手術で摘出は可能だろうということばは覚えているが、頭のなかをかけめぐっていたのはそんなことではない。まっ白になりながら考えていたのは妻のことであった。妻はがんを患っている。しかも、余命六カ月と宣告されている。私は妻に何をどう伝えればいいのだ。この時期に妻を悲しませたくはない。私の思いは千千に乱れた」

彼は半月近く悩んだ末に、ご自身の病気のことを妻に伝えました。その夜のことが書かれてありました。

「今日妻に病気のことを伝えた。手術を受ける覚悟も決めた。私が入院している間、自宅療養している妻を一人っきりにはできない。一緒に入院しようと私は言った。病院も受け入れると言ってくれていると伝えた。

妻は私のことばを静かに聞いていた。向かい合っていた妻が私のそばに来て座った。そして、私の背中を幾度もさすった。〝大丈夫よ〟。妻のそのことばで、私は堰を切ったように涙があふれ、とまらなくなった。

〝余命半年といわれているのに、何が大丈夫なんだ?!〟

そう言いかけて私はことばを呑みこんだ。これまでの妻の悶悶とした苦悩の日々を思った。内心の真実はわからないが、底知れぬ苦悩を味わってきたから、今日の穏やかさがある。がんを告知された男が、余命半年の妻の膝に顔をうずめて、哀れにも泣いた」

克明に書きつづられていた手記が日を追って間隔があいていき、終わりには筆跡も乱れて読みにくくなっていました。

大学ノートをお返しすると、両手で大事そうに胸に抱いて彼女は言いました。

「不思議ですねぇ。余命を宣告されていた私が残り、看病していた夫が先に逝ってしまうんですから。〝あなた。さっさと逝ってしまってずるいわよ〟って、お仏壇の前でときどき恨みごとを言ってます。でも、夫が私にいのちをくれたのかも知れませんね」

ノートに書き遺した彼のことば、そして、彼女のいうことばを通して、私は絶望の底をくぐり抜けてきたひとの優しさを感じていました。

「絶望を体験したことのない者のことばを私は信じない」

親鸞聖人に深く傾倒していった亀井勝一郎氏のことばです。亀井氏は、聖人の絶望の深さを同時にいのちの深さと読んだひとでもありました。

人生に無駄はひとつもありません。悲しみも苦しみも悩みもいのちを深める貴重な糧です。お念仏は、そのことを私たちに教えています。

印刷用PDFファイルはこちら

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無料)が必要です。ダウンロード